最近总有人私信问我:有没有那种不用自己还贷款的平台啊?说实话,这种平台听起来挺美好,但水也很深。今天咱们就来扒一扒市面上真实存在的几种模式,既有合法的金融创新,也有需要警惕的灰色地带。我会结合真实案例,把代偿平台、债务重组机构和资产抵押渠道这些门道讲清楚,关键是要教大家怎么在鱼龙混杂的市场里找到安全靠谱的路径。

1. 代偿型信用卡平台

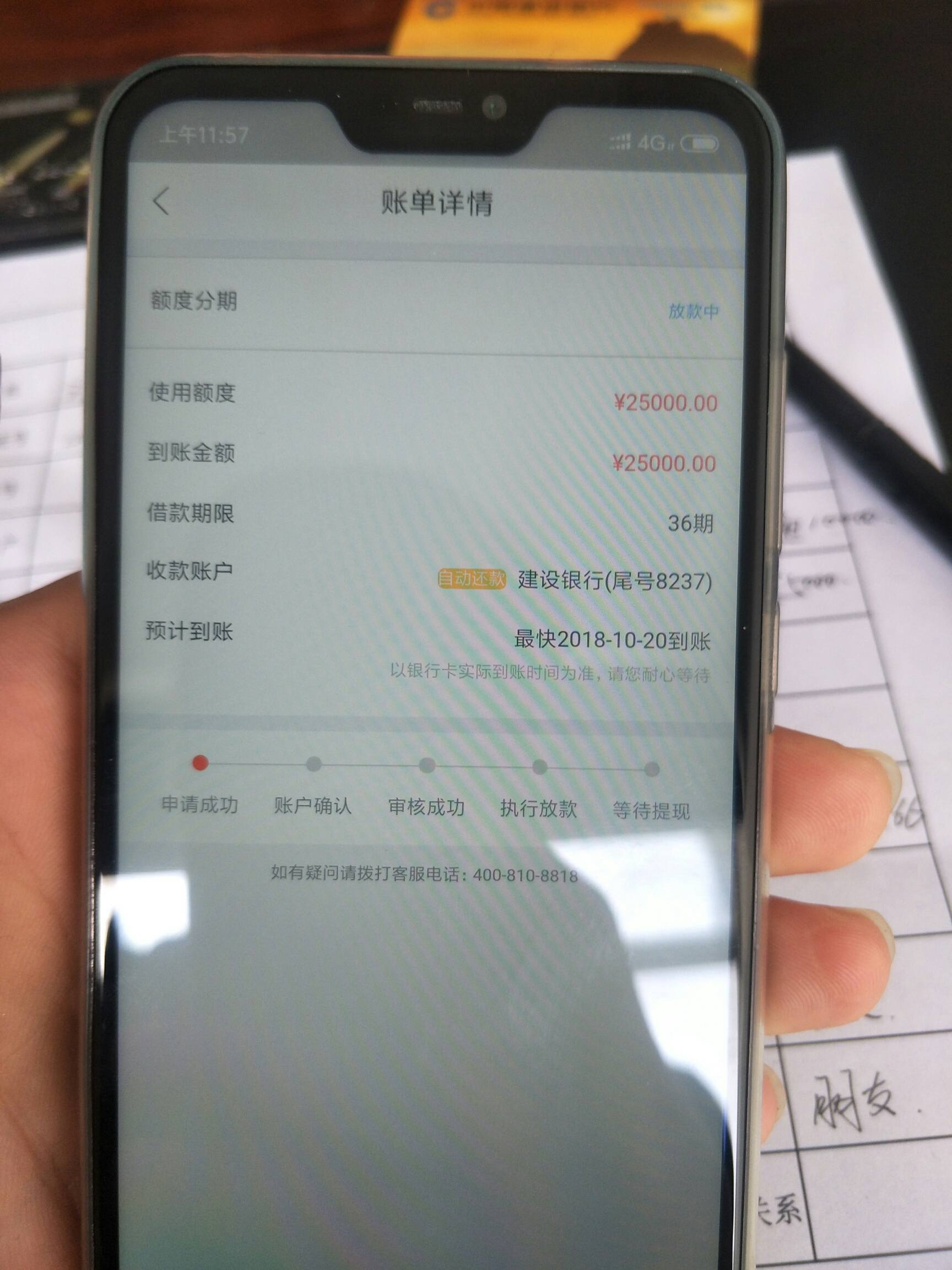

像现金卡、小赢卡贷这类平台,主打的就是帮用户垫还信用卡账单。操作流程是平台先帮你还款,然后你再分期还给他们。有个朋友上个月刚用过某平台的代还服务,账单日当天系统自动划扣,手续费比最低还款额利息低3%左右。不过要注意,这种模式本质上还是债务转移,搞不好容易形成多头借贷。

2. 债务重组机构

去年有个做餐饮的客户,通过某持牌机构把6家网贷整合成1笔银行贷款,月供直接降了40%。这类机构会收3-8%的服务费,关键要看有没有银保监会备案。最近冒出来很多山寨公司,打着债务优化的旗号收钱跑路,上个月就有个学员被坑了2万定金。

3. 资产抵押变现渠道

有个做珠宝生意的老板,把库存黄金质押给典当行,拿了300万周转资金。这种模式不用自己还贷的关键在于资产增值空间,比如房抵贷中的气球贷,前三年只还利息,到期直接卖房还本。不过现在楼市波动大,去年就有个客户房子没按时卖出,被迫接受高额过桥费。

1. 第三方代偿机制

某些消费金融公司推出的"亲友代还"功能,最多可以设置5个紧急联系人。去年双十一期间,某平台搞过"免单还款"活动,用户消费满2万,平台帮还当月账单。不过这种好事可遇不可求,本质上还是营销手段。

2. 债务整合技术

重点说说银行的"债务平移"服务。把高息网贷转成低息信用贷,年利率能从36%降到15%以内。有个案例是把8张信用卡+3笔网贷整合成20年期抵押贷,月供从1.2万降到4000。不过需要房产作抵押,且征信不能有当前逾期。

3. 资产质押变现

最近接触个做红酒贸易的客户,把价值500万的存货质押给供应链金融平台,获得6个月免还本金的信用额度。这种模式关键看质押物流动性,像贵金属、大宗商品比较容易操作,但电子产品这类贬值快的资产,平台给的质押率可能不到30%。

1. 资质审核不能省

查平台是否具备融资担保牌照或消费金融资质,去年暴雷的某代还平台,就是挂着科技公司名头做资金池业务。有个简单办法:登录国家企业信用信息公示系统,查经营范围有没有"融资担保"字样。

2. 合同条款要抠字眼

特别注意提前还款违约金和代偿追偿条款。去年有个案例,平台代还3万信用卡后,合同里藏着"逾期即转让债权给第三方催收"的条款,结果用户被暴力催收。建议签约时重点看第7条和第12条。

3. 费率结构要算总账

某平台宣传月服务费0.8%,但加上账户管理费、风险准备金,实际成本去到1.5%。教你个计算公式:总成本月费×期数+一次性手续费。比如分12期的话,0.8%月费实际年化是18%,根本不是宣传说的"低于信用卡分期"。

1. 短期周转型

比如接了个工程需要垫资,3个月后能回款。这种情况适合用银行的"还旧借新"产品,比如某行的"连连贷",到期不用还本直接续贷。有个装修公司老板靠这个模式撑过了疫情期。

2. 债务重组型

网贷超过5家、月供超过收入70%的,可以考虑持牌机构的整合服务。重点看能不能做到"三降":降利率、降月供、降催收频率。有个客户把18万的债务重组后,催收电话从每天20个降到每周1个。

3. 资产持有型

手里有房产、保单、存货的,建议优先考虑银行或持牌金融机构的质押贷款。某客户把100万的寿险保单质押,拿到了70万授信额度,期间保障继续有效,这种才是真正的"不用自己还贷"。

说到底,不用自己还贷的平台本质上是债务转移或资产变现。今年银保监会刚发了通知,要求代偿平台必须明示资金流向和最终债权人。建议大家在使用这类服务时,牢记两个原则:优先选择银行系产品,绝对远离"背债"黑产。去年那个背债500万的案例,当事人现在还在应诉,这种教训实在太惨痛了。